L'effet Dunning-kruger en profondeur

- Whizkid

- 10 août 2024

- 9 min de lecture

Zone littorale ( de 0 à 200 m de profondeur) :

Souvent mal compris l'effet Dunning-kruger sert d'argument tout fait pour signifier à une personne qu'elle est idiote car elle se croit compétente. Ce sophisme à beau être amusant, facile à comprendre et à placer dans une conversation, il reste un sophisme.

Voici l'exemple le plus commun de prétendu Dunner-Krugerisme :

les meilleurs employés seront invariablement plus sévères envers eux-mêmes lors des auto-évaluations, tandis qu’on s’attend à ce que les mauvais performeurs croient faire de l’excellent travail…

« Il est assez courant de lier l’effet Dunning-Kruner au syndrome de l’imposteur, qui est son opposé.

Aux personnes s’arrêtant à leur pic de confiance, l’effet Dunning-Kruger confère un vrai sentiment de surpuissance. Des personnes médiocres vont ainsi oser briguer des postes pour lesquels elles ne sont pas qualifiées.

A l’inverse, des personnes surcompétentes (et notamment les personnes à haut potentiel intellectuel) sous-estiment leurs capacités et craignent en permanence de « ne pas être à la hauteur ».

Le syndrome de l’imposteur conduit les personnes qui en sont victimes à accepter des postes inférieurs à ceux qu’elles méritent. »

En combinant ces deux effets, on constate une absurdité : des personnes sous-compétentes dirigent des personnes sur-compétentes. »

Par cette magnifique théorie implicite du monde juste, nous aimerions tous croire que les plus arrogants et les plus prétentieux ne sont en réalité pas si compétents qu'ils le prétendent et qu'ils cherchent à (sur)compenser leurs lacunes en se comportant ainsi.

Malheureusement la réalité étant ce qu'elle est, il existe des personnes très arrogantes qui sont en plus très compétentes et des gens incompétents qui savent reconnaître leurs lacunes.

Ce n'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous êtes des personnes à haut potentiel intellectuel ; vous êtes juste en manque de confiance.

Par ailleurs, avoir un manque de confiance en soi ne veut pas dire que vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Il existe une confusion entre ces deux notions qui n'ont pourtant rien à voir.

Ce n'est pas parce qu'une personne a confiance en elle et vise des objectifs élevés qu'elle est en Dunning-Kruger. Il s'agit juste d'une personne très ambitieuse qui n'a pas peur de relever des défis.

Rien n'indique qu'elle se surestime et qu'elle est totalement dépourvue de compétences méta-cognitives. Rien n'indique non plus qu'elle n'a pas les compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Si les personnes extrêmement compétentes et intelligentes n'osaient rien faire et que les plus idiots tenterait des choses avec plein d’assurance, l'humanité n'avancerait pas beaucoup.

L'effet Dunning-Kruger est un biais cognitif un peu plus complexe que ça et ne prouve en aucun cas que celui qui se croit compétent est un idiot.

Il s'agit en fait d'un type d'illusion de connaissance qui démontre que les gens ont du mal à situer leur niveau de compétences réel par rapport à celui des autres.

A ne pas confondre avec l'ultracrépidarianisme (l'art de parler de ce que l'on ne connait pas) qui est un autre type d'illusion de connaissances.

Il ne faut pas non plus oublier que personne, quelque soit son niveau intellectuel, n'est immunisé contre l' ultraticrépidarianisme et l'effet Dunning-Kruger.

Un être humain ne pouvant pas être expert dans tous les domaines il y en a forcément beaucoup qu'il ne maitrise pas et dans lesquels il est susceptible de se surestimer.

Zone mésale, (de 200 à 1000 m de profondeur) :

En 1999 deux chercheurs publient un article dans une revue de psychologie ou ils expliquent le phénomène Dunning-Kruger.

Leur article est très influent car il commence par une histoire amusante :

Un délinquant à cambriolé en plein jour deux banques et s'est fait arrêté le jour même . Il n'était pas masqué et les caméras de surveillances l'ont filmé. Il pensait être invisible aux caméras car il avait mis du jus de citron sur son visage.

C'est une anecdote assez drôle servant d'accroche au lecteur qu'il ne faut pas prendre au premier degré. (il ne faut pas oublier que le succès d'un article scientifique se mesure à son nombre de citations par les pairs et donc à sa popularité. )

En fait, Dunning et kruger ont voulu étudier la capacité des gens à estimer leur niveau de performance à une tache précise. Ils ont donc réalisés quatre expériences :

La première porte sur l'humour.

Ce n'est la capacité à inventer des blagues qui est mesurée mais la capacité a reconnaître si une blague est drôle ou pas. Pour cela les chercheurs ont sélectionnés une trentaine de blagues et ont demandés a des humoristes de les notés de très drôles à pas drôle .

Une fois qu'ils ont ces notes de blague ils font passer le même test à des étudiants. Ils devaient également estimés leurs propres compétences en humour.

La deuxième expérience porte sur le raisonnement logique : on demandait a des étudiants de répondre a un test de logique standard et ils devaient estimés leurs compétences générale en logique et leur performance particulière a ce test.

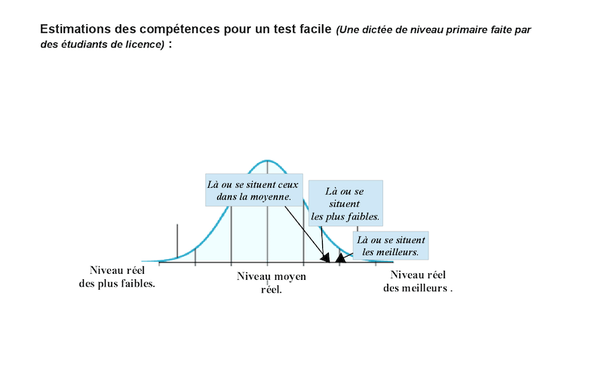

La troisième porte sur la grammaire ou on demandait aux étudiants de faire une dictée.

La quatrième est un test de logique standard réalisé après un entrainement de certains étudiants.

La moitié des participants ont suivi un cour de logique pour s'entrainer et ils se sont de nouveaux situés.

Voici ce qu'ils ont observés avec leurs quatre tests : Les mieux placés se sous estiment très légèrement, les moyens s'estiment correctement et les pires se surestiment beaucoup car ils s'estiment dans la moyenne.

Il n'y a pas d'inversion de la courbe. Les meilleurs pensent être parmi les meilleurs et tout le monde s'estime au dessus de la moyenne.

L’explication avancée par les chercheurs serait que les gens incompétents n’ont précisément pas les compétences nécessaires pour pouvoir distinguer les gens doués des médiocres :

…les personnes manquant de connaissances ou de sagesse permettant d’être performants sont souvent peu conscients de cela. Nous attribuons cette absence de prise de conscience à un déficit en compétences méta-cognitives. Autrement dit, l’incompétence qui les mène à faire de mauvais choix est celle-là même qui les prive de la capacité à reconnaître la compétence, que ce soit la leur ou de toute autre personne. Les capacités méta-cognitives ne sont pas l’intelligence au sens du QI, mais les connaissances qu'ont les gens à propos de leurs propres connaissances. Si cette explication est fondée elle est insuffisante. D'autres facteurs peuvent expliquer la difficulté des sujets a bien estimer leurs compétences.

Zone abyssale (de 4000 à 6000 m de profondeur) :

La régression vers la moyenne est une autre explication au décalage entre les performances perçues et les performances réelles.

Il s’agit d’un artefact statistique.

La régression vers la moyenne désigne le fait que chaque fois que vous sélectionnez un groupe d’individus en vous basant sur un certain critère, puis évaluez ce groupe en fonction d’un autre critère, les niveaux de performance auront tendance à se déplacer (ou régresser) vers le niveau moyen.

La malédiction de la couverture d'un célèbre magazine de sport illustre bien cet effet. Il s'agit d'une légende urbaine américaine qui déclare que les individus ou les équipes qui apparaissent sur la couverture de ce magazine seront par la suite maudits.

La véritable cause de cette malédiction est la régression vers la moyenne. En effet, les athlètes sont généralement présentés sur la couverture après une performance exceptionnellement bonne, ce qui peut être une exception à leur niveau de performance habituel. Par conséquent, leurs performances futures sont susceptibles d'afficher une régression vers la moyenne et d'être moins impressionnantes en comparaison.

Cette baisse de performance serait alors perçue à tort comme étant liée, voire peut-être causée par, l'apparition sur la couverture du magazine.

Les sujets de l'expérience Dunning-Kruger ont peut être fait une performance exceptionnellement haute pour certains et exceptionnellement basse pour d'autre lors des quatre tests ce qui a faussé leur jugement sur leur niveau réel de performances.

Puisque la performance perçue est non seulement influencée par la performance réelle, mais aussi par de nombreux autres facteurs (par exemple la personnalité, les capacités méta-cognitives, l’erreur de mesure, etc.), il s’ensuit qu’en moyenne, les gens qui se trouvent dans les extrêmes en termes de performance ne seront pas aussi extrêmes en termes de perception de leur performance. Donc, une bonne partie de l’effet Dunning-Kruger n’a sans doute même pas besoin d’être expliquée.

Ceci étant dit, il est clair que la régression vers la moyenne ne peut pas tout expliquer à propos de l’effet Dunning-Kruger. La problématique d’un effet plus fort à l’extrême bas par rapport à l’extrême haut n’est pas expliquée.

Un autre biais se combine à cette régression vers la moyenne : une heuristique « meilleur-que-la-moyenne ».

En effet, la tendance des gens incompétents à surestimer leur performance est plus grande que celle des plus compétents à sous-estimer la leur. Cette asymétrie ne peut être entièrement expliquée par la régression vers la moyenne.

Par contre, on peut l’expliquer par une combinaison de régression vers la moyenne et une heuristique « meilleur-que-la-moyenne » (ou auto-surestimation) qui désigne la tendance générale qu’ont les gens à avoir une image d’eux-même excessivement positive.

Les mauvais performeurs sont doublement pénalisés: non seulement leur perception de leur performance régresse vers la moyenne, mais en plus ces perceptions sont gonflées par le biais d’auto-surestimation.

Par contre, pour les meilleurs performeurs, ces deux effets s’équilibrent: la régression vers la moyenne les pousse à sous-estimer leur performance, mais cette sous-estimation est quelque peu limitée par le biais d’auto-surestimation. Il en résulte que les bons performeurs semblent capables de jugements plus précis que les mauvais performeurs, alors qu’en réalité, les bons performeurs ont simplement de la chance de se trouver là où ils sont dans la distribution.

La difficulté des tests est une autre explication :

En accord avec l’idée que l’effet Dunning-Kruger est, au moins partiellement, un artefact statistique, certaines études ont montré que l’asymétrie rapportée par Kruger et Dunning (la discordance plus faible pour les bons performeurs par rapport aux mauvais) disparaît, voire s’inverse, lorsque les tests de capacité donnés aux participants sont très difficiles.

Pour comprendre intuitivement ce qui se passe, imaginez les choses ainsi: si vous exécutez une tâche difficile, vous allez considérer l’expérience subjectivement exigeante, même si vous êtes dans les plus performants par rapport aux autres.

Puisque le jugement de son propre niveau par rapport aux autres dépend jusqu’à un certain point de la perception de sa propre performance (autrement dit, l’impression de la facilité d’une tâche est utilisée pour savoir à quel point on est bon à cette tâche), les bons performeurs sous-estimeront systématiquement leur niveau. Lorsqu’une tâche est difficile, la plupart des gens suppose qu’ils s’en sont relativement mal sortis par rapport aux autres.

A l'inverse, lorsqu’une tâche est relativement facile (et les tâches étudiées par Dunning et Kruger étaient plutôt de cette sorte), la plupart des gens suppose qu’ils sont plutôt bons par rapport aux autres. Par conséquent, on aura l’impression que les bons performeurs seront bien calibrés quand la tâche est facile et mal calibrés quand la tâche est difficile; les gens moins compétents montreront le schéma exactement opposé. Remarquez par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire de poser l’hypothèse d’une quelconque relation entre la performance réelle et perçue. On s’attendrait à trouver l’effet Dunning-Kruger pour les tâches faciles même s’il n’y avait absolument aucune corrélation entre le niveau réel des gens et leur niveau perçu.

Nous devrions également être attentifs à un autre biais cognitif quand nous invoquons l’effet Dunning-Kruger pour expliquer quelque situation ou comportement, à savoir le biais de confirmation. Si vous avez l’a priori que les gens incompétents n’en savent pas assez pour savoir qu’ils sont incompétents, il n’est pas difficile de trouver des anecdotes qui le corroborent; après tout, nous connaissons tous des gens qui sont arrogants mais qui ne sont pas très doués dans ce qu’ils font. Mais si on tente l’approche inverse, il est sans doute également facile de trouver des preuves infirmant cette idée. Il y a clairement des tas de gens qui sont bons dans ce qu’ils font, mais pas autant que ce qu’ils croient (c’est-à-dire meilleurs que les autres, mais qui se surestiment quand même). Tout comme il y a des tas de gens qui sont mauvais dans ce qu’ils font et reconnaissent leurs limitations.

Conclusion :

Que pouvons-nous conclure de ces études ? La question reste ouverte, mais au moins il est clair qu’une bonne partie de l’effet Dunning-Kruger reflète soit un artefact statistique (régression vers la moyenne), ou bien des biais cognitifs très généraux (la tendance à se surestimer et/ou à utiliser son expérience subjective comme un indicateur de son niveau par rapport à d’autres).

Cela ne veut pas dire que l’explication méta-cognitive avancée par Dunning, Kruger est à jeter systématiquement; il se peut très bien que dans quelques cas, et jusqu’à un certain point, le manque de capacités de quelqu’un est précisément ce qui lui empêche de correctement estimer ses performances.

Les explications alternatives discutées plus haut, sont une meilleure explication que le manque de capacités méta-cognitives invoqué par Dunning et Kruger parce qu’elles sont (a) plus simples, (b) plus générales car elles expliquent de nombreux autres phénomènes, et c) il serait franchement étonnant que la régression vers la moyenne n’explique pas au moins en partie l’effet.

Synthèse :

L'effet Dunnig-kruger ne prouve pas que quand on est idiot on est plein d’assurance et d'arrogance.

Il n'y a pas inversion entre les compétences réelles et les compétences estimées mais un léger décalage.

Le déficit en compétences méta-cognitives mis en avant par Dunning et kruger afin d'expliquer ce décalage est une explication plausible mais ce n'est pas la seule. De surcroit son rôle est assez minime voire anecdotique.

Les explications alternatives sont nombreuses et la régression vers la moyenne explique en grande partie le décalage entre compétences réelles et compétences estimées.

Si vous avez tendance à accuser les autres d’être en Dunning-Kruger il y a de fortes chances que vous soyez la véritable victime de cet effet.

Commentaires